编者按:习近平总书记视察贵州重要讲话精神特别是关于繁荣发展少数民族文化助力民族地区乡村振兴、不断满足各族群众对美好生活向往的重要指示精神,为新形势下高质量推进多彩贵州民族特色文化的传承发展工作,指明了前进方向,提供了根本遵循。为深入研究阐释习近平总书记视察贵州重要讲话精神,经积极争取,4月9日,光明日报“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”专刊整版刊发了我省首批新型特色智库、365cam浏览器下载APP_365视频直播_office365个人邮箱社会科学院院长张学立教授的文章《以民族文化传承创新赋能民族地区高质量发展》和贵州民族大学教授王富慧、贵州大学教授黄诚联合署名的文章《彝族文化遗产与乡村振兴》。

《以民族文化传承创新赋能民族地区高质量发展》指出,在建设社会主义现代化国家新征程中,如何发掘民族文化的当代价值,如何把握文化发展规律走向,如何紧扣时代脉搏用好民族文化赋能高质量发展等,是需要深入思考的重要课题。为此,我们应谱好三部曲:历史性认知,凸显民族文化的意蕴价值;创新性发展,永葆文化生命力的必然走向;时代性运用,赋能民族地区高质量发展。

《彝族文化遗产与乡村振兴》指出,彝族文化遗产是展示彝族文化多样性的载体,是中华文化的重要组成和宝贵的精神资源,要深入挖掘彝族文化遗产精神内涵,积极推动将彝族文化资源转化为现实的生产力,从而推动乡村经济发展和乡村文化繁荣。

张学立

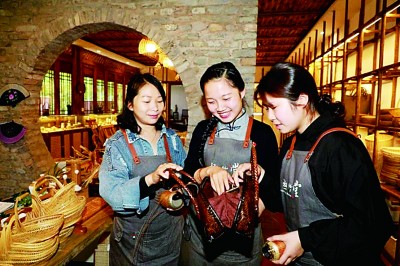

365cam浏览器下载APP_365视频直播_office365个人邮箱赤水市90后非遗传承人杨昌芹(中)将民族手工艺和现代创意融为一体,开发出兼具传统特色和时尚元素的热销产品。资料图片

365cam浏览器下载APP_365视频直播_office365个人邮箱黔东南州丹寨万达小镇鼓楼广场上的芦笙迎宾队伍。资料图片

2021年年初习近平总书记视察贵州,对贵州发展提出总体要求,为贵州指明了前进方向。总书记在视察民族村寨——365cam浏览器下载APP_365视频直播_office365个人邮箱黔西县化屋村时,对民族文化传承创新助力发展作出重要指示,明确了传承民族传统文化和接续推进乡村振兴等使命任务。在建设社会主义现代化国家新征程中,如何发掘民族文化的当代价值,如何把握文化发展规律走向,如何紧扣时代脉搏用好民族文化赋能高质量发展等,是需要深入思考的重要课题。

历史性认知 凸显民族文化的意蕴价值

文化是一个极具“历史质感”的命题,是时间积淀内涵的结果,是人类社会与历史的积淀物,承载着国家或民族的思维方式、价值观念、生活方式、行为规范、艺术文化、科学技术等各方面。文化的内涵丰富,有物质文化和非物质文化之分。民族文化是一个民族在长期共同生产生活实践中产生和创造出来的能够体现本民族特点的物质和精神财富总和,支撑着这个民族的繁衍生息,是维系其发展的动力源泉。

习近平总书记指出,文化自信,是更基础、更广泛、更深厚的自信。它是一个国家发展进步的不竭源泉,是一个民族最动人的精神底色。坚定文化自信,事关国运兴衰、事关文化安全、事关民族精神独立性。在探讨如何以民族文化传承创新赋能民族地区高质量发展之前,首先需要解决的是认知方面的问题,要深入思考如何在文化自信中全面、科学认识民族文化,进而认知民族文化与民族地区发展等问题。民族文化特别是优秀民族文化,是有利于推动民族地区社会发展和进步的文化。它本身具有“生产力”的内涵,即生产文化产品、提供文化服务的能力。在社会主义市场经济条件下,民族文化产业和民族文化事业构成民族文化生产力的主要内容。长期以来,对于民族文化,特别是少数民族的文化,我们容易产生认识局限。东西部发展客观差距和民族间发展不平衡的客观事实等,一定程度上造就了“民族的都是封闭的”“边远的都是落后的”定式思维,这是不科学的。因此,我们要更新认识,匡正“民族的都是封闭的”认识偏差,构筑“民族的就是世界的”文化自信,充分用好民族元素;纠正“边远的都是落后的”认识偏差,构筑“边远的更是多彩的”文化自信,充分发掘好民族地区的地域特色。在用好民族元素和发掘地域特色的过程中,充分激发和释放民族文化的生产力,在全面建设社会主义现代化国家新征程中贡献“民族文化力量”。

从文化的内涵和实践价值中,我们不难看出民族文化与民族发展的内在联系。历经时间考验,不断积累传承至今的民族文化有其可开掘的优秀资源。从历史纵深处走来的民族文化,赓续着民族智慧,在结合时代特点与现实诉求中必将焕发生机。

创新性发展 永葆文化生命力的必然走向

习近平总书记指出,弘扬中华优秀传统文化,“要处理好继承和创造性发展的关系,重点做好创造性转化和创新性发展”。党的十九大报告强调,要推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。这为我国文化建设事业的发展指明了方向。2017年,中央印发了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》。我们要抢抓机遇,从文化多样性和文化独特性上去用好多样的民族元素,实现民族优秀传统文化的创造性转化和创新性发展,用创新发展来实现传承,保持优秀文化鲜活生命力。

在研究阐发民族文化精髓上发力。立足中华优秀传统文化宝库,加强民族文化研究阐释工作,深入研究阐释民族文化的历史渊源、发展脉络、基本走向,阐明民族文化是中华优秀传统文化的一部分,丰富多彩的多民族文化是中华文化的基本构成,以及传承发展民族文化是建设中国特色社会主义事业的实践之需;着力构建有中国底蕴、中国特色的思想体系、学术体系和话语体系。加强党史国史及相关档案编修,做好地方史志编纂工作,客观研究民族文化在中华文明中的贡献,积极阐发中华民族“多元一体”视角下的文脉关系,正确反映中华民族文明史,推出一批展现多民族融合发展的优秀成果。

在大力弘扬民族优秀传统文化上发力。围绕立德树人根本任务,在铸牢中华民族共同体意识的基本逻辑下,遵循学生认知规律和教育教学规律,按照一体化、分学段、有序推进的原则,把民族优秀传统文化适度融入思想道德教育、文化知识教育、艺术体育教育、社会实践教育各环节,在布局中华优秀传统文化教育中,贯穿启蒙教育、基础教育、职业教育、高等教育、继续教育各领域。重视保护和发展具有重要文化价值和传承意义的“绝学”、冷门学科。探索推进民族高校、职业院校民族文化传承与创新示范专业点、研究基地点,按照习近平总书记“把民族传统文化传承好、发展好”的重要指示,进一步教育弘扬包括优秀民族文化在内的优秀传统文化。

在抢救保护民族文化遗产上发力。习近平总书记在内蒙古考察时指出,56个民族不断交流交往交融,形成了多元一统的中华民族。中华文明历史悠久,是世界上唯一没有中断、发展至今的文明,要重视少数民族文化遗产的保护传承。在中华文化遗产的流失中,少数民族文化遗产的流失程度较大。党和国家积极推进传承保护文化遗产工程,使许多濒临消亡的少数民族非物质文化遗产得到了及时抢救和保护。我们要坚持保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理的方针,在分类普查基础上做好民族文化遗产的保护工作。实施中国传统村落保护工程,做好民族特色村落建设,开展少数民族特色文化保护工作,加强少数民族语言文字和经典文献的保护和传播,做好少数民族经典文献和汉族经典文献互译出版工作,推动民族传统体育项目的整理研究和保护传承。

在强化民族文化创新发展上发力。在我国经济社会深刻变革、对外开放日益扩大、各种思想文化交流交锋更加频繁的大背景下,民族文化如何守正创新,是摆在我们面前的一个重大课题。时代在变化,社会生产生活条件也在发生变化,民族文化的变迁是必然的,创新发展是民族文化应当保持的基本走势。民族文化要在体现时代价值中创新发展,既要体现或持守民族文化背后的发展逻辑,又要能融入时代进步的潮流之中,切实把民族元素同现代元素有机耦合,推进民族文化始终在符合国情和时代发展方向的轨道上前行。

在促进民族文化交流交融上发力。习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上指出,高举中华民族大团结的旗帜,促进各民族交往交流交融。各民族的交往必然离不开文化的交流交融,铸牢中华民族共同体意识离不开基于文化交流交融基础上的共有精神家园构建。当前,随着国家经济社会的飞速发展,交通条件的改善,城乡壁垒不断打破,互联网深度融入人民的生产生活,民族间的交往交流交融日趋频繁,平等、团结、互助、和谐的社会主义新型民族关系得到持续加强,文化交流的渠道是畅通的。要在国家促进交流交融的大环境中,充分发掘和用好优秀民族文化资源,切实在国家立场上促进民族文化开放发展。

时代性运用 赋能民族地区高质量发展

习近平总书记在贵州的化屋村视察时亲切地对乡亲们说,中华民族是个大家庭,五十六个民族五十六朵花。全面建成小康社会,一个民族不能落下;全面建设社会主义现代化,一个民族也不能落下。脱贫之后,要接续推进乡村振兴,加快推进农业农村现代化。当前,我国脱贫攻坚战取得了全面胜利,民族地区的战略性任务就是要深入推进乡村振兴。习近平总书记强调:“坚持以高质量发展统揽全局,守好发展和生态两条底线,统筹发展和安全工作,在新时代西部大开发上闯新路,在乡村振兴上开新局,在实施数字经济战略上抢新机,在生态文明建设上出新绩,努力开创百姓富、生态美的多彩贵州新未来。”高质量发展成为“十四五”期间各项工作的目标性要求。民族文化传承、创新和发展都要紧扣时代命题,聚焦到赋能民族地区高质量发展上来。

“苗绣是传统的也是时尚的,你们一针一线绣出来,何其精彩!”习近平总书记勉励大家,一定要把苗绣发扬光大,这既是产业也是文化,发展好了既能弘扬民族文化、传统文化,同时也能为产业扶贫、为乡村振兴作出贡献。习近平总书记的重要指示,为我们立足新时代,积极响应以高质量发展统揽全局的时代号召,把握好“坚持创造性转化和创新性发展”原则,发挥民族文化赋能民族地区高质量发展作用,指明了着力方向。民族文化不是“花瓶”,不是附属性的,它是民族地区社会生活的一个有机存在。习近平总书记强调,优秀传统文化是一个国家、一个民族传承和发展的根本,如果丢掉了,就割断了精神命脉。从发展程度看,乡村振兴难点是振兴民族乡村。村寨要保持持久发展力,就始终要有文化的底蕴。化屋村苗绣、蜡染产业化带动乡村致富,就是“民族文化变生产力”的生动实践。

我们要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神,善于把弘扬民族优秀传统文化和发展现实文化有机统一起来、紧密结合起来,共同服务高质量发展的时代任务:一是深入挖掘整理民族传统工艺资源,构建准确权威、开放共享的资源公共数据平台,按区域分类建立民族传统工艺目录体系;二是建设区域性民族民间传统工艺研发中心,强化民族传统工艺的创新研发,提升传统工艺的品质与品牌,并建立与市场开放联动机制,引导民族民间工艺在创新发展中实现社会生产力转化,反哺民族地区发展;三是聚焦文化产业开发,特别是在民族文化创意产业、民族文化旅游产业等领域探索赋能着力点,努力开掘民族文化的经济增长点;四是加强民族文化工作队伍建设,特别是完善传统工艺人才培养体系,着力培养传承创新民族民间工艺方面人才。

王富慧 黄 诚

彝族文化遗产是展示彝族文化多样性的载体,是人类文化创造力的彰显,是中华文化的重要组成和宝贵的精神资源。新时代如何运用彝族文化遗产来助推乡村振兴,如何发挥彝族文化遗产传承在乡村振兴中的作用?不仅是重要的理论问题,而且是重大的实践问题。

一

人是一切社会关系要素中最重要、最活跃的元素,是推动国家、地方和区域经济社会发展的内在动能。作为沟通人与人、文化与社会关系的彝族文化遗产传承人,肩负文化使命,勇担社会责任,成为彝族文化的继承者、守望者、传播者和创造者,在传承彝族文化和推动地方社会发展方面发挥了巨大作用。彝族文化遗产传承人进行的彝族文化传承活动,是在特定的时间与空间中展开的。乡村作为一种特殊的文化空间,是彝族文化遗产践履的时空场域;人是文化空间的灵魂性要素,彝族文化遗产传承人在彝族区域性的一切社会文化活动,具有地域生机和生活意义,并以其鲜活的文化载体和独有的身心感知状态,深刻、形象地诠释了彝族文化的民族性地域特色。

在民间乡土社会或乡村社会,乡民或村民是构成乡村社会的主体性单元或细胞,社会结构和系统中既有乡土精英又有一般民众,社会关系具有多样性、复杂性和动态性,而文化性的乡土观念能成为凝心聚气、连接人与人之间关系的精神纽带,亦离不开民族文化遗产传承人运用具体的地方性文化习俗和本土性礼仪实践来维系和调节文化生态。如家支的头人或族长,着书立说、传播知识文化礼俗的教化师布摩(劝善、论忠孝、通神灵),尤其是彝族非物质文化遗产传承人等参与各类乡村文化活动,繁荣乡村文化,稳定乡土社会,并在弘扬传播民族优秀文化、协调民族内部社会秩序、安排乡民精神生活内容方面起着举足轻重的作用,是乡村振兴战略实践的参与人与践行人。

彝族先民对大自然特殊的理解、天体观测、季节变化交替,对故土家园的印记、对祖先的崇拜、对自然的敬畏,形成了独有的自然崇拜和审美情趣,并将这些符号理念记录在书籍或服饰上世袭传承;他们在迁徙路上所遇事物见闻形成了今天各自的部落族群风格——多姿多彩,风格独具,形态近百。西南四省区彝族服饰区别明显,样式各异,均带有浓厚的地域色彩。如传统的彝族男性服饰,胸襟的六条粗细不等大小颜色不同的线条,象征着彝族人文祖先阿普笃慕的六个后裔,古彝文文献载有“六祖分支(分封)”:六条线紧密围绕首脑,最里的线条间镶嵌的无数公羊头图案,以示对祖先虔诚的崇拜。彝族服饰于2014年11月11日,经国务院批准列入第四批国家级非物质文化遗产名录,在经过彝族非物质文化传承人技艺的传承与现代性创新后,不仅是彝族在民众生活世界中精神性文化艺术的直接表达,而且也将逐渐成为新时代彝族乡村社会重要的文创产品,凸显了文化遗产的经济性价值。

二

在铸牢中华民族共同体意识和文化助推乡村振兴方面,彝族文化遗产起着重要作用。一方面,可以通过彝族文化遗产这一特殊载体,以文化交流、思想互鉴与沟通阐释的方式,在互联互通中展示中华民族多元一体、和而不同的文化特征和精神向心力,大力促进民族文化的融合、发展与繁荣。以彝族的文化生活物品为例,彝族服饰和器皿上具有丰富的图案并具有文化的意象,如彝族对颜色的理解和运用就有青、白、红、黄、黑五种元素并具有不同的文化内涵:青、白象征了自然,并具有生生不息之意的自然气息;主色调红黄黑三色,对应着光、火、土,即红色代表着太阳,寓意太阳的光照是人类、物种的生命之源,孕育了生命的存在,为宇宙万物生长提供了存在条件;黄色代表火,它不仅可以给人类驱寒或带来温暖,还可以用来为人们烹饪食物和提供美味;黑色(彝族传统色)象征着土地,意涵着大地土壤直接承载着人类,乃是人类生活的必要基础。彝族以青、白、红、黄、黑五种朴素的颜色来表达对宇宙与人类生活世界的认知,不仅体现了文化生态的系统性特点,即天地人是一个整体、宇宙生命是一个系统,这表明彝族文化是可以通过文化诠释方式实现与各个民族的沟通融合,即彝族文化的内涵同样可在汉文化元素中找到同源性思想内涵,能在铸牢中华民族共同体意识上发挥重要的文化作用;另一方面,在文化振兴乡村的格局与态势下,应加强对民族文化遗产的创造性转化和创新性发展,如对彝族非物质文化遗产传承人所拥有的特别性文化技艺或特殊性文化技能进行保护性开发与综合利用,深入挖掘彝族文化遗产精神内涵,重视将彝族文化资源转化为现实的生产力,实现经济效益。

彝族文化遗产传承人在乡村振兴中为乡村的文化发展繁荣起到了加速器的作用。我们要积极推动民族文化产品的高质量发展,助力民族文化创意产品特色性和品牌性形成,努力提升乡土文化产品的附加值,从而进一步助推乡村经济发展和乡村文化繁荣。